今回の「お知らせ」はシビアです。

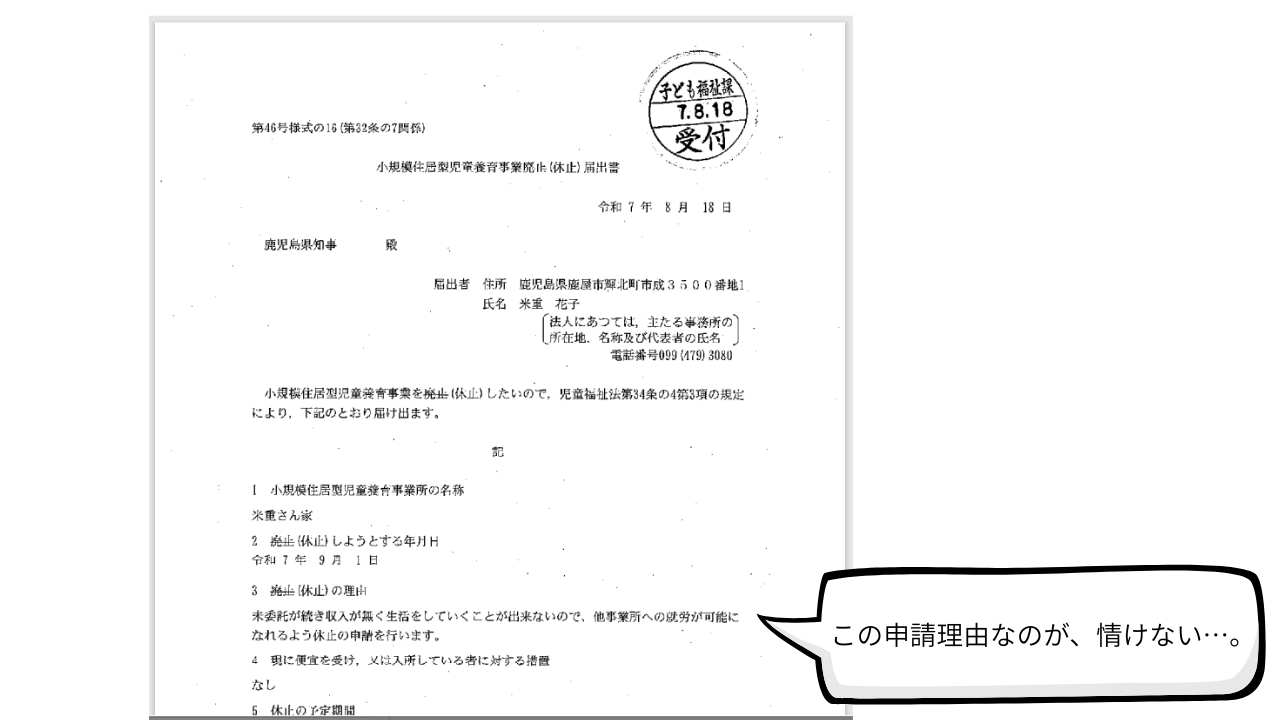

本日、鹿児島県庁こども政策局子ども福祉課(直轄所管)に「『休止の届』の申請」を行いました。

このまま未委託が続いた場合は、令和7年9月1日からは、ファミリーホーム「米重さん家」は休止します。

具体的には、ファミリーホームの看板を外して養育里親になり、養育里親として委託が来るのを待ちます。

でも、委託が「いつ」来るのか、そもそも「委託があるのか」は、分かりません。

多くの人に支えられて、ファミリーホーム開設(開業)まで到達できたので、このように「委託が無いので休業します」の選択しか採れない現実が、とっても情けないです。でも、これがリアル(現実)です。

ファミリーホームの看板を掲げている間は、未委託だと無収入です。そして、専従者規定があるので他事業所で働くことが許されません。私は元々、経済的には裕福な人ではないです。

9月に収入が無いと10月に我が子を養育できない現実があって、目の前にいる私の宝物=我が子の養育が一番大事なので、今回の選択をしました。

クラウドファンディングでご支援いただいた方々をはじめ、本当に多くの人に応援を貰い、大変申し訳なく思っています。

自力ではどうにもならない事柄だけど、=鹿児島県(児童相談所)が行う措置受託事務だから。自分の非力が虚しいです。

今、私が思っていること、これまで思ってきたこと、を、書き連ねます。

愚痴のようになるので、読みたい方だけ、読み進めてください。

国の政策は「家庭擁護の促進」だから、鹿児島県もそうなる(後押しがある)と思い込んでいた…

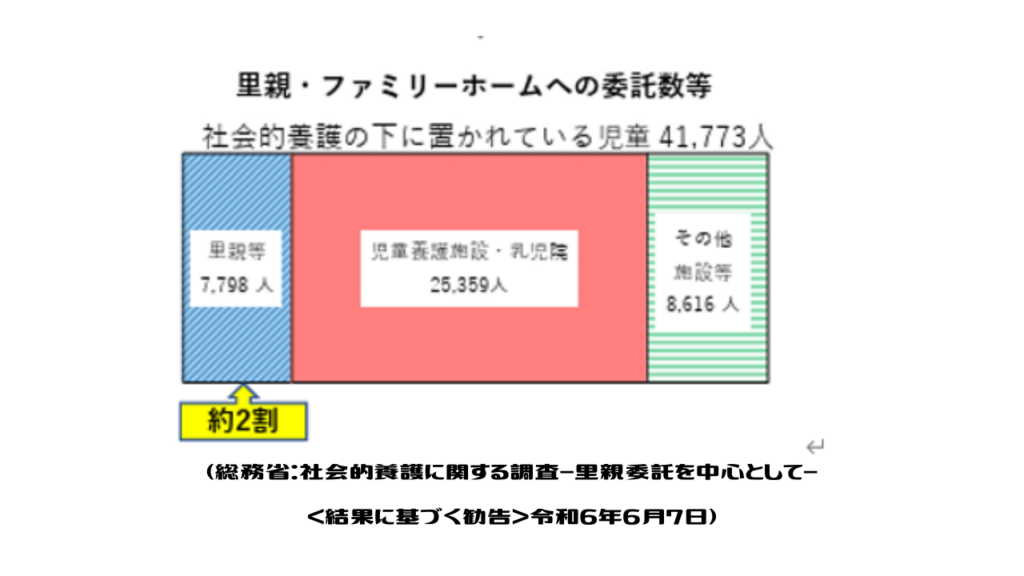

社会的養護を必要とする児童について、国の政策は、「家庭擁護優先」です。

上の表は、総務省が出している資料ですが、社会的養護を必要とする児童の割合が分かり易く出されています。

この「里親等」の割合を押し上げる…が国の方針です。

そもそも、「何故ゆえに児童養護施設・乳児院の割合が高いんだ…?」は、日本の児童養護の歴史が、戦後の「戦災孤児の収容」=治安維持から始まり、その時にできた施設が今も多くあるから…です。

由緒正しき良い施設が、時代の要請に伴い変革して、今も立派に機能しています。

私は、児童養護施設が悪いとは思っていません。でも、里親や家庭擁護の方が良いと思っています。

国の方針は、2016年児童福祉法改正(厚生労働省)で、家庭養育優先の原則(第3条の2)を法制化しました。

児童養護施設は補完的と位置づけ、里親やファミリーホームを優先を明示しています。

…2016年だから、9年前に。

2017年新しい社会的養育ビジョン(厚生労働省当時、現在は子ども家庭庁が業務を継承)で、

特に乳幼児(0~6歳)は、施設養護(児童養護施設や乳児院)よりも里親やファミリーホームなど家庭養護を優先し、委託率を高める方針を明示しました。具体的な目標として、2029年までに、乳幼児の里親委託率を75%以上とする数値目標を設定してます。

…2029年までは、あと4年。

鹿児島県は令和7年3月に「鹿児島県社会的擁護促進計画」を出しています。それには、国の方針を同じく、里親委託の向上を目指すことが謳われていて、具体的な目標数値も出ています。

鹿児島県下には14の児童養護施設があって、他の都道府県と比較すると「多い」です。

乳児院も3つあって、これも「多い」です。

施設数が多い認識はあっても、それをどうするのか…の記載は殆どありません。施設を縮小化(サイズダウン)する時の支援はする…みたいな記載はあります。

何時までに、何床減らすのか…は、記載ないです。民間事業者(社会福祉法人)との調整事項だから、書きようがないだろう…と思います。

里親を増やす…目標値は「あります」。社会的養護の一翼を担う「里親」が増えて欲しいです。

出来れば、「現役世代」の里親さんが増えて欲しいな…と願っています。共働きが主流になった今、働きながらも里親をする…という選択肢を「あり」にして欲しい…、それがスタンダードになって欲しいな…と思っています。また、結婚するも出産するも人生選択に選ばなかった人が「子育てしたい」という理由で、「里親という生き方」を選択できる社会になって欲しいな…と願っています。

ファミリーホームも、鹿児島県下で「10」あります。これも、他県と比べれば「多い」です。

先にあげた、令和7年3月に出ている「鹿児島県社会的養護促進計画書」の令和11年までの目標値「7施設」を既に達成しています。

少子化の影響は確実にあり、無限ループ的に社会的養護を必要とする子供が増えることは「無いはず」です。

増えない方が良い事柄でもあります。

少子高齢化の波は、過疎地こそ大きくて、子どもの絶対数の減少は「半端ない」です。

公立小学校が、どんどん、無くなっていきます。統廃合です。

管理職の人件費削減だけでも、凄い効果があると思うので、「世の流れ」です。

私は、自分のマーケティング能力が「全然足りなかった」と思っています。

直轄所管となる大隅児童相談所管内での、養育里親委託が、昨年度「0」、一昨年度「1」との事実を、8月8日まで知りませんでした。

これは、誰がやっても大隅児童相談所管轄内であれば、ファミリーホームは成り立ちようがない…の元数字にもなります。

大隅地域に養育里親が「いない」現実もあります。でも、「里親がいなくても成り立っているリアル」をもっとリサーチして、ファミリーホームが成り立つのかのマーケティングをしておく能力が足りなかった…です。

…公になっている数字では無かったから、探しようも無かったけど。

大隅児童相談所の対応は「通常」対応です。落ち度はない…と思います。

でも、元数字を知っていたらば、「通常対応」だと、成り立ちようがない…と、もっと早くから分かっていただろう…と恨めしく思う気持ちが、私にはあります。

「前例が無いので…(出来ません、それを忖度してください)」が繰り返されていた対応にも「仕方ない」と思う気持ちと、そうではなくて「何もしないことが仕事になるのか…」と憤る気持ちが混在しています。

具体的には、鹿児島県下4児童相談所への委託児童の斡旋のお願いの度重なる「却下」とチラシを作る過程での「配置ご遠慮願います」です。

済んだことを「無かった事」にできない私の「人間的未熟さ」ですが、…ムカつきます。

今後も、事業継続して行く上で、どうしてもお世話にならなくてはいけない人達だから、「無かった事」にしておいた方が、きっと賢い選択だと思うのですが、それを「しない」=忖度「しない」生き方を選びました。

今しか書けない、リアルです。

鹿児島県こども政策局…令和6年度に制度改正して新設された「局」なのに、何やってんだ…と今、心から思っています。

里親に一時保護機能を強要するかのごとき委託は「おかしい」と思う。

里親研修を令和5年に受けました。その研修が、とっても「おざなり」に感じたので、研修の最後で感想を求められた時に、「研修内容を改善して欲しい」と顔出し、名前出しで「お願い」しました。

自分の過去は変えられないけど、もっと、賢い「大人の対応」をしていたら、今、違う景色が見えていたかもしれないな…と思っています。

その里親研修の中でも、一番ビックリしたのは、僅か10分くらいの講義内容で「里親に一時保護をお願いします」との発言が出てきた時です。ちなみに、一時保護所見学などの実際の「実務見学」はありませんでした。

2019年の出水市で起きた4歳女児の児童虐待死事件以降、一時保護の重要性が増しているのだろう…と理解は示しつつも、実際の一時保護を見ていない人達が、各人の家庭で「当然のように」一時保護を引き受ける、それを求めている現状の鹿児島県の最前線対応は「?」「大丈夫なのか…」と、怖いです。

私は一時保護には3つの役割があると思っています。児童福祉司になった時、教えられました。

1つ目に「安全確保」。2つ目に「行動観察」。3つ目に「処遇方針決定」です。

「安全確保」だけでも、私は、自分の自宅で賄える自信がありません。「ポツンと一軒家」みたいな家です、招かれていない訪問者が、車で侵入してきたら分かりますが、車を乗り捨てて人間だけで来た時、分からない…です。

また、自宅の電話に「○○ちゃんは居ますか?」の問い合わせがあった時、「居るも居ないも答えられません」が唯一の(正しい)一時保護の応対を、電話に出るであろう小学生の娘たちは「…出来ないだろう」と思っています。

「行動観察」は、複数の目で見るから「観察」になる…と思っています。書類を書くのは1人であっても、行動観察の視点は1人だけの視点ではなくて、複数人の見立が大事だろう…と思うのです。

1人でも行える力量のある里親さんも多くいるのだろう…と思います。でも、1人の観察者で同時期に複数人を診るのは、かなり難しいんじゃないかな…と思っています。私の所にも「6人を同時に一時保護出来ますか?」と問い合わせがあって、お断りしたことがあります。「出来ようがない、あり得ない」と思ったからです。でも、このような問い合わせがリアルにあって、それを引き受ける里親さんも、いるだろうリアル・現実があります。

「処遇方針決定」は、児童相談所の独占事項だから、里親に一時保護委託をされても直接関与はありません。でも、子どもの特性を把握して、より良い処遇方針を見出していくことが、何より大事な本来の一時保護の役割だと思います。心理検査だけでは、測れない(分からない)諸事情が多々あるんじゃないかな…と思うのです。

養育里親になった時、「一時保護は出来ません」と表明していました。

色んな所から「ファミリーホームしたいって意向なんだよね?」「何言ってんの?」的なご意見を沢山賜り、ファミリーホーム化した後に、「一時保護も受けます、対象児童に制限がありますが…」と変更しました。

我が子は、女児ばかり3人居ます。「大きな男児は受けられない」と表明しています。

受け入れ対象児童を制限していることへの、様々なご意見を頂戴しています。正直な感想は、疲れます。

「言われていることは分かるけれど、我が子を犠牲にしてまで行えない…」と、私は至極真っ当なことを伝えているつもりだけど、それは「この世界では『覚悟が足りない』」ようです。

国の政策方針でもある、乳幼児の75%を家庭擁護へ移行させる…にも合致する、委託児童の希望=乳幼児/未就学児を受け入れたい…も、『覚悟が足りない』と判断する人もいる現実が「あります」。

児童養護施設が委託を断る児童がいる…っていうのにも、困惑しますが、それを里親さんに引き受けてもらうよう働きかけている児童相談所を始めとする行政各所の「支援」には、恐ろしいものを感じています。

一時保護所がパンパンならば、少しでも一時保護所が本来機能を回復できるよう、一時預かり(ショートステイ)事業がより円滑に行えるような工夫、具体的には、対象事業者の拡大(養育里親への拡大/事業主ではない個人に向けての拡大や、障碍者/障碍児施設での短期入所への拡大や、放課後デイサービス事業者等への拡大)、他制度の転用(社会福祉協議会が窓口になっている「ファミリーサポート制度」に宿泊も含める…など)も広い視点で検討して欲しいです。これはおそらく、政治的な判断が必要になってくる事柄だから、お仕事として動く相手は「(県議会や市町村議会の)議員さん」だろうと思います。

鹿児島県中央児童相談所に併設されている一時保護所の建て替えが完了し、鹿児島市役所の児童相談所と一時保護所が本格稼働する令和10年になれば、状況は大分好転する…と思います。でも、それまでの間に、今のままでは、里親さんは、本当に篤志家じゃないと継続できない…だろうな…と思っています。

とっても難しく、「何もできない」難題かもしれないけど、現状が良いとは決して思いません。

私は今、半端ない「崖っぷち」なので、「なこよかひっとべ」の気持ちで、今しか表明できないリアルをお届けしました。

まだ、諦めてはいません。8月31日まで、あと、13日あります。

神様が善き巡り会わせを導いてくださる…と、信じて、お祈りしています。